|

〇〇鉄工滋賀工場テールアルメ崩壊事故未払い工事代金請求訴訟

鑑定意見書

平成13年6月

技術士(応用理学) 横井和夫

1)不整形段差と2)西側コンクリートスキンの目開き

(鑑定)

テールアルメ崩壊の事故原因とは考えられない。

(鑑定理由)

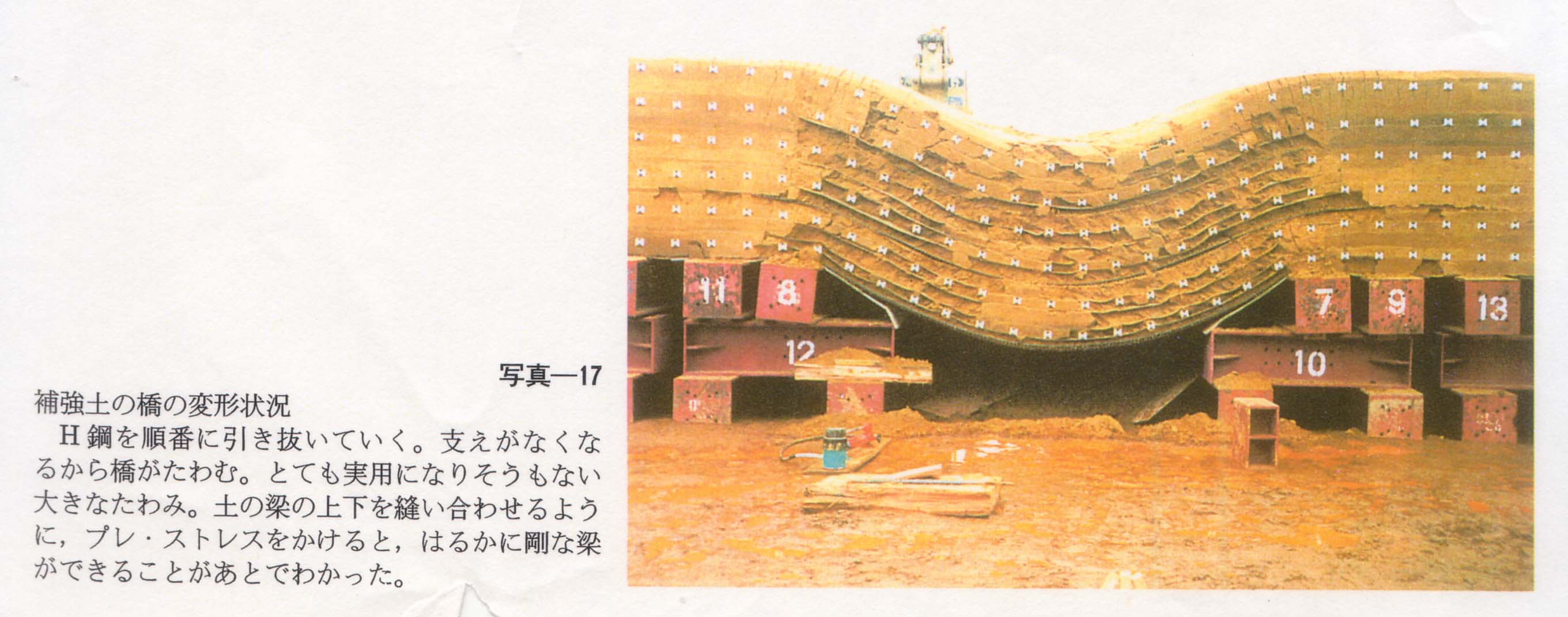

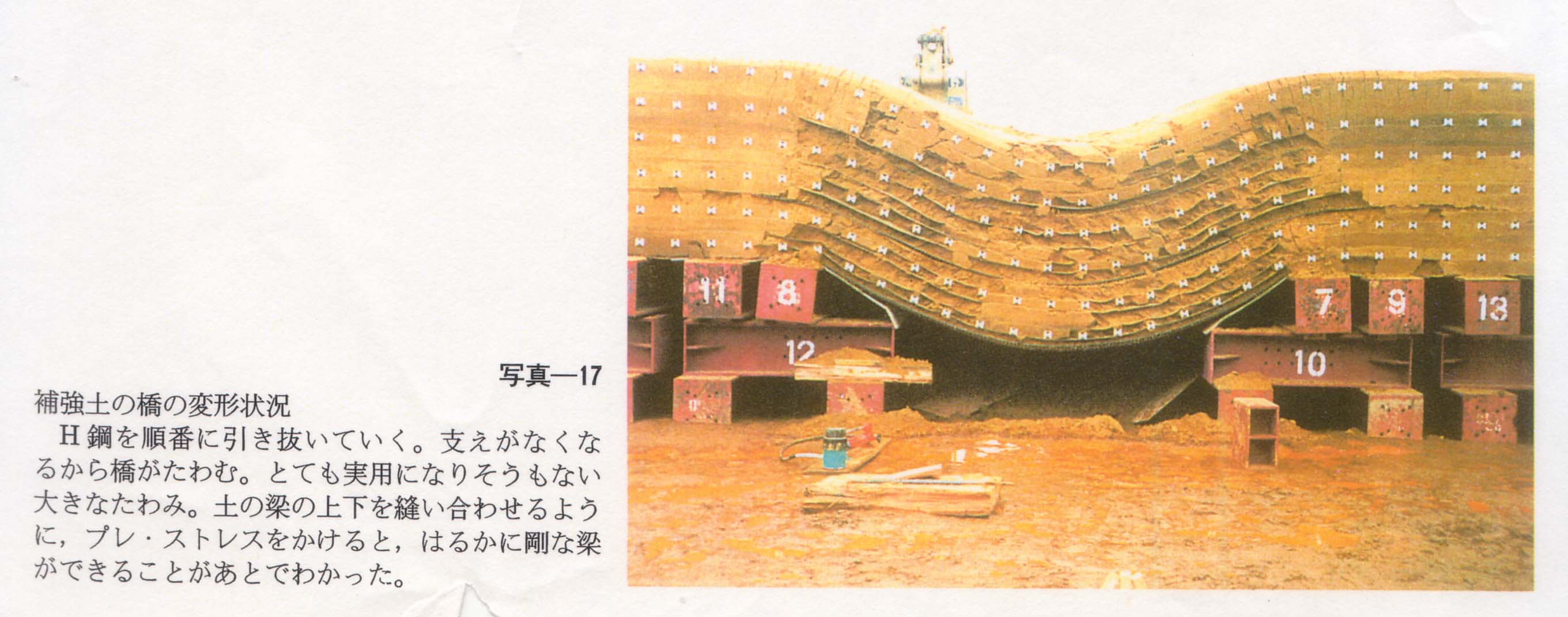

そもそもテールアルメに限らず、補強土工法は全て可撓性構造物であって、盛土の変位を許容することによって、盛土内の応力を分散(言い換えれば応力集中を防ぐ)し、全体の安定性を確保することを設計原理としている。つまりあらゆる補強土工法にとって、不整形段差や壁体の変位が発生することは当然であり、それを0にすることは事実上不可能である。現在「マニュアル」によって30㎝又は0.03×H(壁高)という許容値が設定されているが、これは実は何ら理論的根拠のないものである。かつて補強土に対する実大変形試験が行われたが、これでは壁体の数10%近い変形でも破壊しないことが確かめられている。(下図)

|

1)不整形段差について

北面コンクリートスキンのずれの意味(検乙第4号証の1)と解される(なお、この位置は今回の崩壊位置とは全く異なる)。一体これが何故問題になるのか理解できない。単なる施工誤差である。通常のRC擁壁の場合、縦・横に主鉄筋・配力筋が入り、これにより外部からの応力を分担する。横鉄筋が連続している箇所で壁体にズレが生じると、主鉄筋に設計以上の応力が加わることになるから、構造物そのものの安定性が失われることになる。しかし、テールアルメの場合、コンクリートスキンは元々隙間を開けて組み立てるのが原則であり、外面に不整形段差が生じたところで、一方の応力が他方に伝達されることはない。それぞれが独立した構造物である。

2)西側コンクリートの目開き

①北西隅角部における北面スキンのずれ(検乙1号証の1~2)か、②西側壁面の不規則な開き(検乙1号証の3)の意味と解される。

①は1)と同様何ら問題にはならない。

②は写真状態が悪く、一体どの部分を指しているのか判らないが、おそらく写真左端より3列目当たりを指していると推測される。

被控訴人は阪神大震災で西側壁面に亀裂が入ったと主張するが、それがどの部分なのかあらゆる証拠を見ても明示がない、特に被控訴人Q証言は曖昧であって我々としては判断に大変苦慮する。しかし、一応被控訴人側に有利なように②の部分としておこう。何故なら7月降雨で、概ねこの付近を中心にテールアルメの滑落が生じていると見られるからである。

被控訴人側はこの点を捉えて、本テールアルメは耐震性に不足しそれが結果として崩壊に繋がったとも主張していた。では本当にそうなのかを検討する。

阪神大震災を生じた平成7年兵庫県南部地震は震源を北緯36.4゜東経135.1゜(理科年表1996)におき、「有馬高槻活断層系野島断層」の北端部付近に発生した直下型地震である。地震に伴って様々な弾性波が発生する。最初に発生するのはP波と呼ばれる圧縮波である。これは振幅が小さいので地震被害には殆ど関係しない。次にS波と呼ばれる剪断波が到達する。これは周波数が低く振幅が大きいため、最も危険な波である。大概の構造物はこれで壊れる。他にも多数の波があるが、性質は概ねS波に近いので地震工学では主にS波が対象になる。S波は方向依存性をもっている。地震発生直後の阪神地区での観測結果では、最初の鉛直動を除けば、水平動はNE-SW方向になっている。これはこの地域の主要活断層系の一般方向である。有馬-高槻活断層系は、兵庫県宝塚付近で東西に方向を変え、淀川以東では東西方向の木津川断層とNE-SW方向の-おそらくは花折断層-の系統に分岐する。滋賀県南部を含む地域は、地質構造上木津川断層の影響が大きく、到達した地震波は東西成分が優勢であったと考えられる。

テールアルメは設計上耐震性を考慮することになっている。耐震性とは地震がきても揺れないということではなく、地震の揺れに対し構造上の安定を保有するということにすぎない。テールアルメは可撓性であるため地震に対しては必ず揺れる。本テールアルメ擁壁は概ね東西方向に建設されている。

|

地震波が東西方向に入ってきた場合、上図A地点では右側から入ってきた波に対し左に揺れるが、左側の土からも同じだけの反力が働くので、地震が終われば結局もとの位置に戻ってしまう。ではB地点ではどうなるだろう。右側から入ってきた波によってB点は左に変位する。左側に同じだけの土があれば次の左側からの波によって右にもどる。ところが左側に土がないから、壁体は100%元には戻れない。しかし、全体として揺れ方が斉一であれば見かけ上の変位のずれは生じない。

一方隅角部では東西方向のストリップと南北方向のストリップが交叉するので、その外側-単列配置-の区間とは剛性が異なってくる。同じ地震動を受けていても、ストリップが単列配置の部分と複合配置の部分とでは、地震動に対する応答特性が異なってくるから、地震が終わった時の変位に差があっても不思議ではない。特に西側壁面は壁高が短区間で大きく変化するから、これが壁体変位の差を大きくし、見かけ上のスキンプレートのずれを生じたとも考えられる。この現象はテールアルメ設計法の問題であって施工では対応出来ない性質のものである。

2、1)テールアルメが岩着していたか、2)岩着は簡単に判断出来たか

(鑑定)

1)について

復旧時ボーリング結果(丙第10号証及び丁第7号証1~7)を見る限り、岩着していなかったと考えることが妥当であるが、地質条件によってはそうは言い切れない。

2)について

ケースバイケースで、状況によっては地質学の正規の訓練を受けていない重機オペレーターでは不可能といえる。

(鑑定理由)

1)について

この点は被控訴人・控訴人で意見が分かれており、且つ確実な証拠が残っていないので、我々としても最も苦慮する争点の一つである。双方の主張を大まかに纏めると次のようになるだろう

〇控訴人・・・硬い岩盤の下に軟らかい層があった。それは表面からの掘削からだけでは判らない

〇被控訴人・・硬い岩盤があればその下も必ず岩盤になっているはずである。一方復旧時ボーリングでは、施工基面付近に硬い岩盤が認められる証拠がないので、岩盤があったという主張は虚偽である。

双方の主張を見ていて気になったことは、何れも「岩盤rock body」という言葉の定義についての認識が不足しているように思えたことである。地質学では岩盤rock bodyとは何らかの作用により地殻表層の一部に固定された共通の属性を持つ物質の集合体を指す。堅さ、質、大きさ、年代は一切問わない。ゴミでも産廃処理場に持ち込まれて上から覆土されれば、地質学的には立派な岩盤になってしまう。

先ず、控訴人主張から検討する。

控訴人主張の中心は、硬い岩盤の下に軟らかい層があったのではないかということにある。この場合地質学的には次の3ケースが考えられる。

①断層が伏在している

②岩盤が特殊な風化構造をしている

③転石を岩盤と誤認した

①について

断層が傾斜している場合、表層に硬い岩盤があったとしてもその下に軟弱層が現れることはよくあることである。

|

復旧時ボーリングの内崩壊箇所に最も近いNO6(丁第7号証6)を見ると、盛土と岩盤の中間部(GL-3.5~8.6m)ではN値が6~18に過ぎない。一般的に見れば例え破砕帯でもこのようにN値が低下するとは考えがたく、この中に玉石が混入していることからも、NO6地点が破砕帯ではないことは間違いはない。しかし、後で述べる岩盤及び地下水の分布状況から見ると断層の存在は一概に否定出来ない。

②岩盤が特殊な風化構造をしている

海成泥岩層では、よくタマネギ状風化と呼ばれる特殊な風化構造を示すことがある。これは岩盤の中の節理のような割れ目に挟まれた部分で、中央に硬い岩芯を残し周辺から風化が進んでいく現象である。

|

しかし、この場合も風化帯がN値10前後という低い値を示すとは一般には考え難い。これもN値低下帯中に玉石が混入していることから否定される。

③転石を岩盤と誤認した

これは最も考えやすいケースである。転石が密集している場合、重機オペレーターの知識だけでは岩盤と転石を誤認することはやむを得ない。しかし、これは本崩壊地域において転石密集帯が存在しうるかということに繋がるので後で検討を加える。

次に被控訴人の主張であるが、これは自然の地山が、上から土砂→軟岩→硬岩というように、順次硬質化していくといういわば”迷信”に近い仮想現実に基づいた思想から発生している。現実の地山の変化は、上に述べたように表層部分では相当複雑に変化するものである。 結局可能性としては

①断層が伏在している

③転石を岩盤と誤認した

の2ケースが残る。

2)について

①断層が伏在しているケース

これは地質学の専門教育及び訓練を受けていないものでない限り、断層の認定、つまり断層を考慮した岩着の判断は不可能である。

③転石を岩盤と誤認したケース

天然の岩石や地層が地表面に露出している場合、それを露頭と呼ぶ。一方岩石の一部が崩落して地表面の何処かに留まった時、それを転石と呼ぶ。露頭と転石の区別は、大学の地質学科では、地質調査法実習で一番最初に叩き込まれる基礎技術である。しかし、実際はそれほど簡単なものではない。例えば四国あたりの大規模地すべり地帯では、家ほどもある巨大転石がごろごろしているのは当たり前で、我々のような専門家・経験者でも、転石か露頭かの判断に困ることは珍しくはない。この場合は層位学・岩石学・構造地質学のような周辺知識を総動員し、且つ周辺地域の地質・地質構造を周到に検討・吟味した上で結論を出さなくてはならない。

さて、本件であるが、平成13年4月28日現地踏査で、崩壊部周辺斜面下で直径数10㎝~1m大の転石を2個確認している(その後の詳細調査でこれらは何れも長径2m大、短径数10㎝であることを確認・・・資料5参照)。又、復旧時ボーリングで地すべり地内と判断される7箇所のボーリング(NO1、2、3、4、6、8、9)の内NO1、2、3、6、8の5地点で、転石又は玉石が確認されている。一般にボーリングは転石・玉石に遭遇すると、それを避けて掘削する性質があるのでこれはかなりの確率で本斜面下に転石・玉石が存在していることを意味している。

ではこれら転石・玉石が何処からもたらされたかという点について検討する。

本造成地の北斜面に沿って標高304m付近に、定高性を有する台地が発達する。これは河岸段丘で、かつての河道の跡である。本崩壊地はこの段丘の一部が崩壊した跡である。中央の墓地進入道路沿いにこの段丘の露頭があり、そこでは直径数10㎝大の新鮮・硬質な河道礫が認められる。この種の礫が崩壊地下に散在していることは十分に予測される。一方重機オペレーターはブレーカーの反発音や振動のみを頼りに施工しているのであって、転石が密集している場合、それが露頭か転石かという詳細で微妙な判定を行うことは出来ないし、そのような訓練も受けていない。その点を補完するのが監理者や設計管理者の役割である。被控訴人側の藤井和平は「・・・この部分については必ず岩まで掘って置換しなければいけませんよ、と口を酸っぱくして注意してから現場を離れることにしていた」(丁第12号証P5)というが、それを現場で確認・指導するのが管理者の役割であって口頭注意のみで監理責任が満足されることにはならない。

①②の判定についてはテールアルメ擁壁部分でより詳細なボーリング調査を行う必要がある。

3、砕石置き換え工法の適否

(鑑定)

1)復旧時ボーリング結果のみで考えれば、砕石置き換えは施工的には可能であるが、2)工法として適切とはいえない。

(鑑定理由)

1)について

一般に置き換え深さは4mが限界とされる。これはバックホウのアームの長さで決まる値である。つまり人力施工を前提としていない。人力施工の場合、無支保による2m以上の直切りは労働安全衛生規則第三百五十六条で禁止されている。

復旧時ボーリング結果に基づく地質断面図(丙第10号証)から見ると岩盤までの深さは

①原設計・・・約5m(施工限度外)

②実施・・・・約2m(施工限度内)

となり砕石置き換え工法は可能となる。しかし、この図面は各ボーリング地点で確認された岩盤の位置を単純に直線で連ねたものであり、自然界では有り得ない図である。崩壊部の岩盤線は図より急勾配になっている可能性が大きい。その場合岩盤はより深くなるので施工限度外になる。

2)について

置き換え工法は、平坦地で高さ数m程度の擁壁や盛土法面のような、比較的重要度の低い構造物の基礎処理工法としてよく用いられる。しかし、斜面上や河川際では将来の斜面崩壊・浸食・洪水時の洗掘等のおそれがあり、原則として用いない(「道路土工、擁壁・カルバート・仮設構造物指針」日本道路協会・・・資料2)。要するに本工法は、外側の地山が長期的に変化しないことを前提としている。もしそのような場所で砕石置き換えで対応する場合は、別途斜面安定化工法を併用する必要がある。本崩壊地は山腹斜面であり、そもそも砕石置き換えは不適切であったと云える。

4、砕石置き換えをしていれば崩壊は生じなかったか。

(鑑定)

1)砕石置き換えを行ったとしても地すべりは避けられなかっただろうし、2)又本斜面に於ける当初設計では、砕石置き換えは基礎の安定の上で何ら考慮されていない。つまり、砕石置き換えは本斜面では、なんら本質的な意味を持たない。

(鑑定理由)

1)について

砕石置き換え工法は3、2)で述べたように外側の地盤が移動・崩壊・流失しないことを前提とした工法である。砕石基礎というものは要するに砕石を転圧したものに過ぎないから、そもそも自立性を有しない(粘着力C=0t/m2とするから粘着力高さHc=0になる)。従って外側地盤が何らかの作用で移動・崩壊・流失した場合、上部工荷重により簡単に崩壊してしまう。当該斜面は山地斜面の中段にある傾斜地であり、仮に地すべりでなくとも長期的には斜面の崩壊・浸食のおそれがあり、その点から見ても採用すべき工法ではないと云える。

2)について

置き換え砕石の必要性は平成11年2月22日証人尋問において、高見 博が「構造計算の結果、岩着しないと不安定になると云う結果を得た」と主張することに始まる。又、同11月4日付け陳述書で藤井和平は控訴人側証人藤橋の「・・・砕石は辷り止めや基礎面を強固にするというものではありません」という見解を否定し、控訴人の理解不足を批判している。この点は我々の目から見ると、藤井は置き換え砕石に過度の期待を持ちすぎている感がする。置き換え砕石は使い方が問題で、何処にでも使えば良いというものではない。

高見証言及び藤井陳述からみると、被控訴人は置き換え砕石は基礎の一部としての機能を明確に意識していたと云える。では本当にそうなのかを検討してみる。

本テールアルメの当初設計では、次の5断面で外的安定計算(高見 博のいう構造計算の意味と解される。構造計算とは、一般には構造部材の応力度照査に用いられる言葉で、テールアルメに関しては内部安定度照査になるのだが、これには基礎地盤の要素は含まれない。高見は安定計算と構造計算の意味を取り違えているのだろう)が行われている(図4-1~5)。但し、これらの内ボーリングの根拠があるのは2断面のみで、他は全くの憶測にしか基づいておらず技術的根拠のないものである。本崩壊地点は後者に属する。

NO0+60.0

NO1+20.0

NO1+80.0

NO2+23.0

NO3+20.0(崩壊斜面)

ところでこれらの内、計算上砕石置き換えを行っているのはNO1+20.0、NO1+80.0の2断面のみで、他では砕石置き換えを前提にしていない。上の2断面は今回の崩壊とは全く無関係の場所である。これからは崩壊斜面部では「砕石置き換えをしなくともテールアルメは安定する」という結論しか出てこない。つまり、被控訴人側は設計当初、本崩壊地に関しては砕石置き換えを、辷り抑止物や基礎構造体の一部として見なしていなかったことはあきらかである。確かに設計断面図では法先の砕石置き換えは図示されているが、安定計算の結果からは、これは盛土の安定を基本から保障するものではなく、単なる安全弁の意味しか持たないと解釈せざるを得ない。この点からテールアルメ詳細図(丙第20号証)注意書きの「岩盤まで置き換え」という部分は、単なる地盤の不陸整形か局所的な改良程度と見なされてやむを得ない。

ところで、先に述べたように、被控訴人はある時期からいきなり砕石置き換えの重要性を強調するようになるが、これは上に述べた設計の経緯とは全く矛盾する。本地点においては砕石置き換えは、もともと基礎処理の根拠にはなり得ていないのである。

5、崩壊箇所の事前ボーリングの必要

(鑑定)

あらゆる尺度に照らし合わせても、ボーリングをしなくて良いという判断は出てこない。

(鑑定理由)

我々は当該斜面が地すべり斜面であるという認識を持っている。仮に被控訴人側がそういう認識を持っていなかったとしても、構造物の規模から見てボーリングをしなくて良いということにはならない。

公共事業では地上高7mを越える擁壁、又はそれ以下でも特殊断面(旧建設省標準設計外)を用いる場合は本省協議が必要になる。民間開発でも宅地造成規制法にいう規制区域内では、同規模の構造物では行政当局との設計協議が必要になる(自治体により若干異なることがある)。この場合設計図書に土質調査結果(ボーリング柱状図)の添付が必要である。

本開発地は規制区域外であり、設計協議の必要は無かったといえるが、以下の理由により当然ボーリングを行っておくべきであると云える。

①崩壊地点はテールアルメ擁壁の隅角部にあたり、応力が最も不安定になる位置である。

②崩壊地点は一見擁壁端部に見えるが、実は東西方向と南北方向の擁壁を一連の構造物と考えると、崩壊部はその中心に当たる。構造物設計の要といえる地点である。

③高さが最大14mに達しており、通常の擁壁規模を大きく上回っている。

④当擁壁は開発地外周にあたり、防災上特に安全性を重視すべき位置である。従って予め地盤の状況を確認しておくことは設計の常道である。

⑤設計時にテールアルメ区間では2地点4箇所のボーリングが行われているが、この位置は丘陵を開析する谷沿いといういわば特殊な地形であり、そのデータはテールアルメ区間全体を代表するものではない。

⑥民間開発の場合、規制が加わっておれば原則として行政の指導に従わなくてはならない(行政の指導が法的・技術的に不合理であれば異議申し立ては出来る)。規制外であれば設計者*の判断ということになるが、その場合は原則として公共事業に準拠した判断をするのが常識であろう。

当該斜面内で仮に事前に1本でもボーリングを行っておれば-当初設計ではテールアルメ位置は実施より約4m北にずれる。そこでは8m近くの崩積土の存在が予想される-テールアルメとは別の工法選択の余地はあったし、仮にテールアルメとしても砕石置き換えのような安易な工法に頼ることもなかったはずである。

被控訴人の一人Cはコンサルタント登録を行っており、上記の行政手続きや構造物の重要性は十分認識しているはずであり、又認識すべき立場にある。事前にボーリングを行っていないことは技術者としては理解出来ない。

* 設計者とは公共事業では管理技術者のことであり技術士資格が必要条件になる。しかし、被控訴人滋賀測は有資格者が設計に直接携わっていない。

では、この種の重要構造物に対するボーリングは何時、誰の責で行うかであるが、通常は設計の手順から、設計時点で行っておかなければならず、費用は当然事業者負担となる。 我が国の公共工事では、戦後間もない時期から「設計・施工分離原則」というものが定着している。これは公共工事の客観性を確保するために設計の独立性を守ることが主旨である。つまり、施工者は設計に介入してはならないという原則である。これには施工者が設計に関する費用負担をしてはならないということも含まれる。この原則は民間にも当てはまる。

本件設計業務を見ると、Cは全体設計とともに地質調査業務も請け負っており(甲第1号~第5号証)、更に被控訴人馬場は平成10年7月7日陳述書(丙第2号証P8~9)において「当社が行ったボーリング調査は、あくまで被告菊池との間の設計業務の1内容として行ったもので、原告からの依頼に基づくものではない」と述べているから地質調査は設計業務に含まれる。

一方同陳述書P9~10及び平成10年2月23日付け準備書面において被控訴人及び同代理人は「①詳細な土質調査は施工段階で施工者が当然行うべきもの(被控訴人Cはそのような依頼を控訴人から請け負っていない)。②施工者は実際の構造物を建てる場合は、施工者が土質を調査し設計通り行うべきかの判断の義務を負う」旨の主張を行っている。更に、同5月11日付け準備書面で「③察するに工事費削減のために土質調査を行わなかったのではないか」とまで云っている。

ここでは次の2点が問題になる。

①施工者が当然行うべき土質調査

②施工者は土質調査を行って、設計通り行うべきかどうかの判断の義務を負う(③は②の延長である)

①施工者が当然行うべき土質調査

当鑑定人は永年公共事業や民間開発で地(土)質調査や設計業務に携わってきていたが、このような言葉は寡聞にして知らない。確かに用地・工期の関係で土質調査が不十分なまま工事発注に至ることはある。この場合は工事開始後、施工者を通して土質調査が行われる。しかし、その場合でも工事設計書に土質調査費が計上され、施工業者に調査費用は支払われる。又、品質管理試験のような日常業務も施工者サイドで行われるが、この場合でも項目は工事設計書に計上され、方法は特記仕様書に明記され、数量は設計変更の対象となる。 被控訴人は「詳細土質調査は控訴人の責で行われるべき」と主張しているので、設計段階での土質調査の不足を認識していたことになる。この場合は工事設計書並びに特記仕様書にその旨明記されていなければならない。

本件工事では追加土質調査は工事数量にも計上されておらず(甲第5号証)、又特記仕様書も示されていない。更に工事中に追加土質調査について、打ち合わせ協議が行われた形跡もない。

つまり、被控訴人は一般社会で容認されていない概念を導入して責任を控訴人に転嫁しているにすぎない。

②施工者は土質調査を行って、設計通り行うべきかどうかの判断の義務を負う

これも①と同様、一方的な責任転嫁である。本件工事が控訴人の責任施工であればこういう結論にもなるが、中間に被控訴人滋賀測が施工監理・設計管理者として介在していることから本件工事は単純請負工事と解される。その場合、設計変更の判断は設計管理者の責任になる。つまり、設計変更根拠になる土質調査の必要性の有無の判断も設計管理者の責任になる。無論、設計管理者は現場に常駐しないから日々刻々変化する現場の状況を直接把握出来ないとしても、自分で設計した物件であり、且つ施工監理が常駐しているのだからこれを通じて相当細かい状況把握は可能であったはずである。

控訴人は一請負者にすぎないから原則から云えば、判断することすら許されないのである。従って、被控訴人の主張する判断義務は存在しない。まして③は工事契約内容、更に「設計・施工分離」原則を無視した暴論である。

本崩壊地は前頁①~④に挙げた重要度から見て、(1)本件テールアルメ設計の根幹に係わるものであり、設計時点でボーリングを行いその結果を構造物基礎設計に反映させる必要がある。(2)又、「設計・施工分離」原則から事業者(被控訴人A)の負担によることは当然である。

6、地すべり地であったかどうかの判断の可能性

(鑑定)

十分に可能である。

(鑑定理由)

当開発地の基盤地質は、新第三系鮎川層群と呼ばれる1500万年ほど前、のいわゆる第一瀬戸内累層群と呼ばれる地層群の一つで、海成の礫岩・砂岩・泥岩などからなる。同時期・同種の地層は、中部・近畿・中国地方の他、山陰・北陸・東北地方に広く分布する。これらの分布地域は何れも地すべり多発地帯として有名である。その点からもまず地すべりの有無について注意を払うべきである。又これらの地層は、地形的には一般に山頂部は起伏に乏しい丘陵を形成するが、山裾では急崖を形成する。

本開発地は標高300数10m級の丘陵からなり、その中を南北性の小規模河川が貫流する。丘陵を取り巻いて外周部や、場内河川沿いの標高300数m付近に平坦面が連続していることが地形図(丙第5号証)から読みとれる。これが先に挙げた河岸段丘である。これも一般には側部ではほぼ垂直に近い急崖を作る。図6-1に丙第5号証を基に作成した地形判読結果を示す。

|

| 図6-1 |

ところで地形判読図を見ると、北側山地斜面下部の等高線間隔が大きくなっている。これは段丘の一部が崩壊して崩壊物質が斜面裾に堆積していることを意味する。この崩壊堆積物を、崖錐又は崩積土と呼ぶ。崩壊地の東側では等高線は斜面にほぼ平行になっているが、崩壊地では山頂のやや下方を頂点とする円錐状を示すようになり、又、平坦部も不鮮明になる。これは、かつて段丘を巻き込み、山地上部にまで至る崩壊があったことを意味する。地形図(丙第5号証)だけでは範囲は不鮮明であるが、現地踏査を行えば数mの誤差で範囲を特定出来る。但しこれだけでは地すべりであるかどうかは断定出来ない。ただの崖錐斜面である可能性もある。地すべり斜面かどうかの判定には、かつて移動・崩壊の経歴を有するかどうかの認定が必要である。

崩壊時の写真(甲第45号証の22が特に典型的)を見ると、本斜面内樹木の基部が屈曲していることが鮮明に判る。これは樹木の生育とともに斜面が移動していることを意味し、地すべり斜面に見られる大きな特徴である。樹木基部が屈曲する原因には他に雪荷重があるが、これは積雪深が数mに及ぶ豪雪地帯の話で滋賀県南部には適用出来ない。木の年齢から推すと、おおよそ20年程前に何らかのイベント(崩壊或いは伐採)があったものと思われる。以上①地形上の特徴、②樹木基部の屈曲の2点から、本斜面は地すべり斜面と断定出来る。

なお、被控訴人は本地域が地すべり防止区域に指定されていない(丙第22の1~29号証)こと、それを理由に地すべり調査・地すべり対策の義務はないと主張しているようであるが(丙第30号証)、これは法律(地すべり防止対策法)の主旨を曲解した詭弁である。同法は地すべりにより地域土地経済が阻害されたり地域広域災害発生のおそれが生じた場合、その対策に国費の支出を可能にするための法律である。

「地すべり防止区域」とは同法に基づき、都道府県知事の申請に基づいて主務大臣が指定又は解除する地域であって、全般的地すべりの危険性の有無を示したものではない。指定地外でも地すべりを起こす例は幾らでもあるし、指定地内でも地すべりのおそれの無い部分もある(一般には地番や河川流域指定となるので広域になる)。

地すべり防止区域に指定されると土地利用に制限を受けるので、例えば道路を新設する場合、計画ルートは地すべり防止区域を避けて計画することが普通である。従って被控訴人の論法に従えば、道路事業では地すべり対策は考慮しなくてよい事になる。しかし、道路関係諸基準(日本道路協会「道路土工、法面工・斜面安定工指針」、日本道路公団「設計要領第一集」)では地すべり対策工にかなりのページを割いている。これは防止区域外でも地すべりが頻繁に発生し、指定の有無にかかわらず地すべりに対しては常に注意を怠るなということを意味している。

これを実現するためには、地質の判断は下請け業者にまかせきりにせず、設計者自らも現地を踏査・確認する必要がある。それが当に「地質調査」に於けるコンサルテイング業務中の「調査計画の立案 364、300円」に相当する(甲第1号証 P10)。もし、この金額で詳細調査が不足であれば、別途「地表踏査」といった項目を追加し事業者の承認を得ればよい。

本件では被控訴人滋賀測がそういう努力を払ったという形跡は認められない。

7、本件テールアルメ以外の部分が安定を保っている理由

(鑑定)

基礎地盤の性質が異なっているからである。

(鑑定理由)

一般に土木構造物の安定は①基礎地盤の条件、②設計、③施工のそれぞれが適切であることを前提としている。この内いずれかが不適切であった場合構造物の安定は保障出来ない。 被控訴人主張の基本は、設計は単一だから、本テールアルメが倒壊したのは施工ミスであるという点にある。これは①基礎地盤の条件が全区間にわたって均一か、②仮に均一でなくても砕石置き換えにより均一化出来るという前提に立っている。

ではそういえるだろうかという点を検討する。

テールアルメ壁全体は地形的には大きく丘陵北面に東西に延びる河岸段丘に沿って設置されている(図7-1参照)。

しかし、河岸段丘の地形の変化はかなり複雑で、背後の丘陵からの浅い河川が段丘を浸食・開析して沖積谷を形成し、本流の田村川に注ぐ。沖積谷の堆積物は極く浅く1m前後に過ぎない。これらはテールアルメの基礎掘削や砕石置き換えで簡単に除去出来る。又、地形は谷の縦断方向(テールアルメ壁の横断方向)にはほぼ平坦であり、将来の浸食・洗掘のおそれはないので砕石置き換え工法として可である。

これら沖積谷の周囲には段丘が発達するが、これは洪積世の堆積物であり支持力は十分にあり、地形も平坦に近いので、岩盤が基礎底面に現れなくとも砕石置き換えで十分である。

当該斜面はこの段丘の西端部であり、2-2)、6で述べたように段丘の一部が崩壊したものである。斜面下にはこの崩壊による崩積土が堆積しており、これが地盤の不均一性の原因になっている。又、復旧時ボーリングで崩積土が斜面下には数m~10m以上にわたって分布していることが確認されており、他区間とは地盤の様相が著しく異なっている。

従って、他区間では直接基礎か比較的簡易な基礎処理で対応可能であったが、本崩壊区間についてはより慎重な基礎対策が必要であったと判断される。

8、テールアルメ設計に於ける排水処理の問題

(鑑定)

排水処理については1)施工中の排水、2)施工後の排水の2点に分けて考える。

1)施工中の排水不良は好ましいものではないが、通常の降雨である限りテールアルメの原理からみて大きな問題ではない。

2)については施工前後で排水条件が大きく変化するのでこの点を踏まえる必要がある。

(鑑定理由)

1)について

排水不良による問題点として

①盛土の単位体積重量の増加、土圧の増加

②盛土の剪断強度の低下 ③雨水重量の付加

が挙げられている。

これらの点について検討してみる。

①盛土の単位体積重量の増加、土圧の増加

盛土の単位体積重量が増加すれば土圧が増加するのは当然である。この場合盛土が雨水で飽和したときに、どの程度単位体積重量が増加するかを見積もることが必要である。

盛土材料試験結果報告書(A、D、北斗技術連名)に基づき、盛土を自然含水比で、締め固め度を90~95%で転圧したとして、土が飽和したときの単位体積重量の増加を試算してみると数%程度の増加に過ぎない。従ってこれは大きな問題にはならない。

②盛土の剪断強度の低下

土の剪断強度を有効応力で表示すると次式となる

τ=C´+(σ-U)tanφ´

τ;土の剪断強度

C´;土の粘着力

σ;土と水の全応力

U;間隙水圧

φ´;土の内部摩擦角

設計ではC´=0、φ´=30゜としているが、これは転圧を受け、飽和した砂質土に対する最低値であり、例え雨水が浸透してきてもこれ以下には下がりようがない。従って、剪断強度が低下するためには間隙水圧が発生する(U>0)必要がある。しかし、テールアルメは構造上浸透してきた雨水は、透水防砂材やスキンエレメントの隙間を通って排出されるから間隙水圧は発生しないようになっている。もし間隙水圧が発生すると、水圧はスキンエレメントに直接加わるから、施工段階で壁体は崩壊してしまう。要するにスキンエレメントは密着させず適当な隙間・ずれを保ちながら構築することがテールアルメ工法のコツである。崩壊時には一体で滑落しているから、内部には水圧は発生していなかったと考えられる。

③雨水重量の付加

盛土上に雨水が滞留したケースである。確かにテールアルメの設計では雨水重量までは考えないが、そのかわり活荷重(1t/m2)を考慮している。これは水深1mに相当する荷重で、しかも応力度照査では長期の安全率を見込んでいる。つまり施工中であれば1m以上の深さの雨水滞留が生じても安全な設計になっている。

2)施工後の排水

造成前の本斜面の集水面積は、地形図(丙第5号証)から見られるように小さなものである。しかし、造成が行われるとこれが一変する(図8-1参照)。詳細な造成後の流域図が作成されていないので不確かな部分はあるが少なくとも次の点は云える。

①斜面背後の南北道路は北に向かって下り勾配になっている。

②外周の東西道路はほぼレベルである。

③テールアルメ崩壊時には建築工事が始まっており(菊池の要請によるもの)、工場建家の組み立てが行われていることから既に土間コンクリート等の打設は完了していたと考えられる。

④崩壊部のテールアルメ下では地下排水は考慮されていない。

造成により斜面背面の流出係数は大きく増加する。ここに大雨が来ると雨水は工場により遮断されるので、道路にあふれ出し道路勾配に沿って当該斜面に流下する。更地のままであれば雨水は分散されるので、問題は生じなかった可能性もある。一方東西道路に勾配がついていないため、雨水は本斜面上に滞留せざるを得なくなり、それを越えると一部は斜面にあふれ出し、一部は切土・盛土の境界に沿って盛土内に浸透する。地下排水がないため、浸透した雨水の一部は更に崩積土下に浸透するということになり排水処理は十分であったとはいえない。しかし、この場合でも内的安定には問題はない。

9、テールアルメ崩壊の原因

(鑑定)

本テールアルメの崩壊は、直下の岩盤の谷状地形とそれに堆積した厚さ数~10m以上に達する崩積土を素因とし、平成7年5月12日集中豪雨、同7月3日~6日にかけての連続降雨を誘因とする地すべりを原因とし、それに引きずられる形での二次的崩壊である。

(鑑定理由)

9-1)崩壊の経緯

先ず、本テールアルメの建設と崩壊事故の経緯をとりまとめる。

(1)テールアルメ建設工事は平成5年着手、当該テールアルメは平成6年1月に完成し、同年5月には引き渡しを完了している。

(2)施工中は特に大きな問題はなく順調に施工が行われた。

(3)平成7年1月17日阪神大震災。18日の点検で西側壁面や隅角部に目開きが生じたとされる。しかし、これはテールアルメの原理から安全性に何ら問題は無い(地震でストリップが抜け出しておれば別であるが、その場合は壁体は大きく変形する。崩壊時は一体で滑落しているのでストリップの抜けだしは考えられない)。

(4)以下彦根地方気象台土山地域雨量観測所の降雨データ(資料-3)と対比して崩壊の経緯を述べる。

①平成7年3月

3/16、3/30にそれぞれ64、53㎜のかなり強い雨が降っている。

②平成7年4月

特に目立った降雨はない。

③平成7年5月

5/12に231㎜(時間最高37㎜)という強い集中豪雨があり、その前後にも数10㎜の降雨が連続する。5/26写真(丁11号証の2)では西側壁面に屈曲が見られる。地すべりの前兆現象と考えられる。5/12豪雨によるものと判断される。

|

④平成7年6月

月半ばに40~60㎜の降雨が見られるが他は目立った降雨はない。

⑤平成7年7月

月始めから降雨が始まり、7/3~7/6にかけて一日40~80㎜、累計降雨量240㎜の連続降雨が見られる。更に7/20に64㎜の降雨があった。7/4に西壁のクラックが開口し7/6には 全面崩壊にいたっている。崩壊は西壁の隅角より7~8m程山側に亀裂が発生し(甲第45号証7)更にそれが数m幅に拡大して土砂が流出している。証言によれば当初1m程沈下し そのまま5m程滑落して停止したといわれる。又、この時に斜面末端の田圃に隆起が見られた。

⑥平成7年8月

目立った降雨はなかった。

以上から本事故には降雨が大きく係わっていることが判る。

9-2)地盤・地下水条件

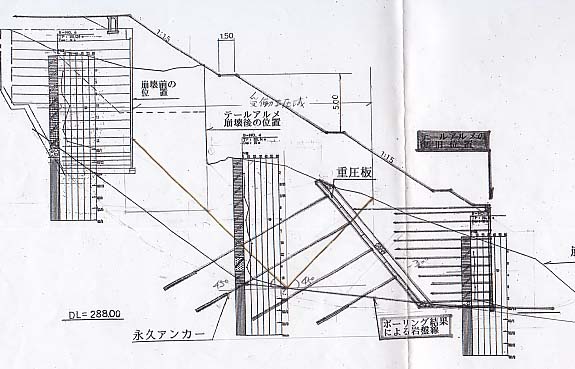

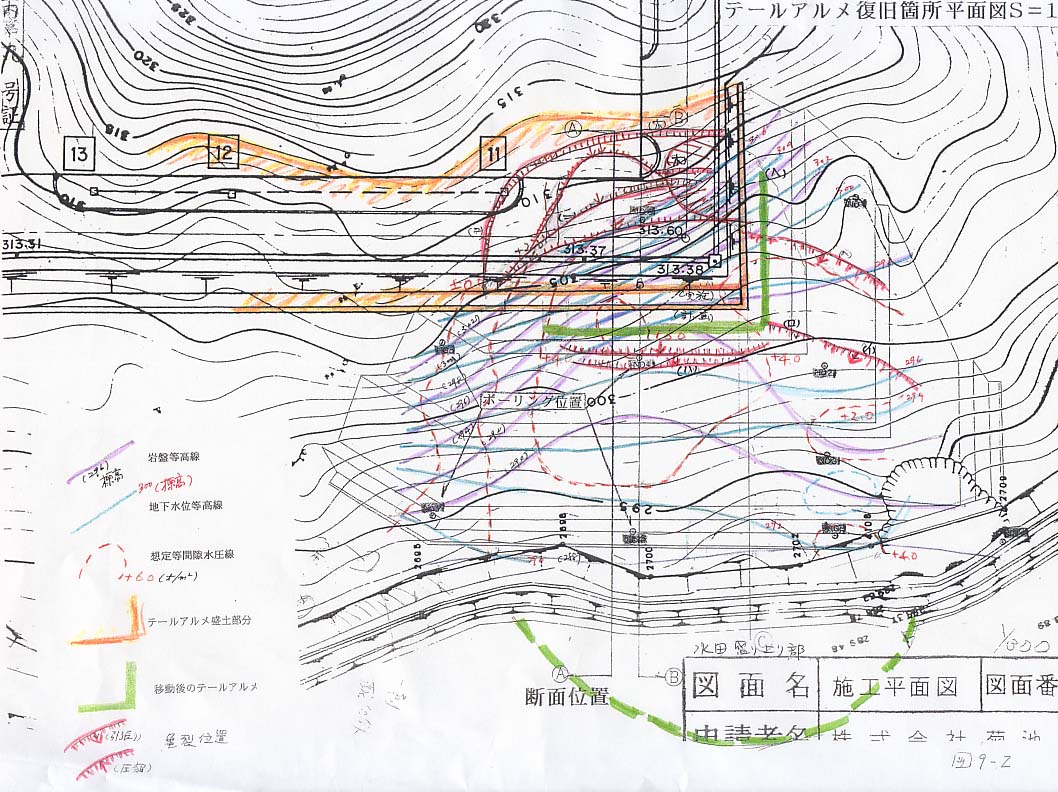

図9-1は復旧時ボーリング(丙第9号証、丁第7号証1~10)に基づく岩盤等高線図である。本図では次の2点が注目される。

①テールアルメ部分で岩盤の傾斜が急になっている。これはこの付近の岩盤の起伏が激しいことを物語っている。全体としてこれを中心に東北東-西南西方向への直線状の崖が延びている。

②崖の北側の岩盤分布は平坦な台地になっている。

③台地内では崩壊部直下に南北方向の谷が入っている。

地表面の起伏はそう大きくはないので、谷の部分には周囲より厚い堆積物が存在することになる。これは6、で述べたかつて段丘が崩壊したときに生じた地すべり崩積土である。 又、水は通常斜面に直角に流れるので、斜面に浸透した地下水は中央の谷に向けて流れ込む。その結果崩壊部直下で地下水位が高くなると予想される。

図9-2は丁第7号証1~10に記載されているボーリング孔内水位(7月中旬~9月中旬)から求めた等地下水位面(水色)を岩盤等高線図(紫色)に重ねたものである。崩壊時より時間が経過しているので崩壊時水位より低下している可能性もあるが、地下水面の形状は概ね滑らかであり、本斜面下地下水位分布の傾向を現していると考えられる。(地下水位標高-岩盤線標高)は岩盤線からの間隙水圧を現す。

|

図9-2にこれによる等間隙水圧線を赤破線で示した。崩壊部直下に間隙水圧の高いドーム(+6.0t/m2)が見られ、この周囲は順次低くなっている。これは周囲の地下水が谷の部分に流入していることを意味し、上記の推論を裏付けている。

岩盤の分布、間隙水圧分布を見ると、テールアルメ崩壊部を中心に東北東-西南西方向の断層が予想される。

9-3)崩壊の形態

地すべりが発生すると地表面に多数の亀裂が生じる。亀裂の位置や性質から地すべり機構を推定することが可能である。図9-2には崩壊直後の写真に基づく亀裂位置及び性質を併記してある。以下の記述に於ける(イ)~(ヘ)は図9-2に示した亀裂位置に対応する。

写真(甲第45号証22、甲第45号証24、甲第59号証1)を見ると、壁体は若干後傾し下方の土塊を押し込んでいるように見える。壁体直下の亀裂は圧縮性亀裂(図9-2の(ハ)、以下図9-2を省略)である。一方写真(甲第45号証23、甲第59号証2)では壁体西側に新しい亀裂(イ)、(ロ)がかなりの長さで延びている。同写真で見る限り亀裂下方部分が沈下している。これは地すべり頂部に発生する引っ張り亀裂の典型的なものである。亀裂(イ)、(ロ)の下方斜面は末端の隆起と合わせると一つの地すべりブロックを形成すると考えられる。

写真(甲第59号証3、甲第58号証)は壁体背面の道路付近である。道路に直交する亀裂(ニ)、(ホ)が入っている。亀裂(ホ)は、位置的には丁度テールアルメ隅角部処理でストリップが複合配置されている区間の背面に相当する。正確には複合配置区間よりやや山側に入るが、これは土にアーチアクションが働くためである。(ホ)の延長が壁体西面で崩壊を生じた(ヘ)に連続するようである。亀裂(ホ)の谷側は地盤が沈下しており、地すべり頂部の引っ張り亀裂の状態を示している。

亀裂(ニ)はストリップ複合区間の境界とは位置的にかなりずれる。壁体直下の岩盤の谷の外側部で岩盤深度が急に変化している部分を指すか、テールアルメ壁体の滑動に伴う引きずりで生じたものではないかと思われる。

9-4)崩壊機構

崩壊機構については控訴人・被控訴人間で次のような意見の対立がある。

(1)控訴人

崩壊は下部斜面を含む大きな地すべりを原因とする。テールアルメ壁体の移動だけでは末端隆起は説明出来ない。下部斜面が不安定化した場合砕石置き換えを行っていたとしても崩壊を防ぐことは出来ない。

(2)被控訴人

被控訴人の主張は必ずしも明確ではないが、これまでの準備書面等によりその云わんとするところを次のように解釈した。なお、不整形段差や目地の開きは1、で述べたように本件崩壊に無関係と判断されるので考慮外とした。

「崩壊は壁体背面に大きな水圧が作用したため外的安定を失ったためである。末端隆起や周辺の辷りは壁体の移動に引きずられて生じたものである。砕石置き換えを行っておればテールアルメは安定性を失わない。水圧が作用した原因は阪神大震災後に見られたクラックに雨水が浸透した結果である。」

以下、各対立点について検討する。

1)外的安定について

崩壊の原因は外的安定が失われたためであるという点では控訴人・被控訴人とも主張は一致する。問題はそれがテールアルメ直下の局所的な崩壊が全体崩壊に繋がったか(被控訴人主張)、斜面全体の地すべり崩壊が先ず生じその結果テールアルメ崩壊か生じた(控訴人主張)かに対立がある。

まず、被控訴人主張から検討する。被控訴人は外的安定が失われた主要因は背面に大きな水圧が作用したとする。この場合の崩壊原因としては

(1)地盤の支持力不足

(2)局所的な円弧辷り

の2ケースが考えられる。

(1)地盤の支持力不足

テールアルメ背面に水圧が作用した場合、水圧と自重の合力は斜め下方に作用するので、爪先部での地盤反力が設計より大きくなり結果として支持力が不足したと考えられる。しかし、この場合は壁体は前のめりになるので、壁体が後傾している現象が説明出来ない。

|

(2)局所的な円弧辷り

テールアルメ底面に大きな過剰間隙水圧が作用した場合、局所的な円弧辷りを生じることは十分考えられる。これはテールアルメ背面の引っ張り亀裂や壁体直下の圧縮亀裂を説明出来る。しかし、西側斜面内の引っ張り亀裂「や、斜面末端の隆起を説明出来ない。

|

一方、控訴人主張は後に述べるようにこれらの現象を統一的に説明出来る。

2)水圧の発生について

被控訴人は阪神大震災によりテールアルメ背面にクラックが入り、そこに降雨による雨水が流入してテールアルメ背面に過大な水圧を発生させ、それが本体の崩壊を引き起こしたと主張する。これは考えられる事項である。問題はそれが施工ミスによるものか、テールアルメ設計方法の根本に遡るものかという点である。

先に述べたように、地震が来るとストリップ複合配置区間と単列配置区間とでは地震応答特性が異なるので、その境界部ではズレが生じる。このズレの面を剪断面と呼ぶ。土の中に剪断面が生じるとその周囲には体積変化が生じる。この現象をダイレタシーと呼ぶ。ダイレタンシーには正(+)・負(-)の2種類がある。砂質土・礫質土のような粒状体からなる土はダイレタンシーが正で体積は膨張する。逆に粘土・粘質土のような綿毛状の物質からなる土はダイレタンシーが負で体積は収縮する。テールアルメの場合は材料規定があるため盛土材のダイレタンシーは正である(負になる材料は使用してはならない)。ダイレタンシーが正になるということは剪断によって粒子配列が変化し孔隙率が増加するということである。

これは殆ど目に見えない大きさであるが、水はそれに関係無く浸透してくる。これによって崩壊時にはテールアルメ背面に過大な水圧が作用したことは否定できない。崩壊直後の写真(甲第59号証2、甲第45号証7)を見ても飽和した土砂が壁体亀裂から流出していることからも裏付けられる。しかし、これはテールアルメの設計手法から見てやむを得ないのである。被告の主張する阪神大震災によるクラックの発生はテールアルメの隅角部処理方法から見て必然であり、それがその後透水経路に発展するのも必然なのである。この点はテールアルメ設計に遡るものであり、メーカーの責で改善すべきであって、施工では対応出来ず一請負業者に押し付けるべきではないと考えられる。

しかし、この現象はあくまでテールアルメ本体内に止まる。本件崩壊の原因はこれだけに止まらない。何故なら水圧の発生源を背面の亀裂からの流入のみと考えれば、背面地下水位は少なくともテールアルメ崩壊と同時に、テールアルメ基礎部までおおよそ瞬時に低下してしまう。しかし、テールアルメ背面に位置する復旧時ボーリングNO6のデータを見ると(図9-4)、この位置での地下水位はGL-4.5m(TP306.0m)で、盛土と崩積土との境界付近に止まっている。この位置はテールアルメ基礎位置より約5m高い。常時地下水位がこの位置にあれば地下水排除が一つの工事になるのだが、本件工事では特に湧水処理は問題にされていない。施工中の地下水位は十分低いレベルにあったと推察される。しかし、崩壊後このような高い位置にあったということは、水圧の発生は単にテールアルメ背面に対する雨水流入によるものだけではなく、地下水の流入の要素が大きかったと見るべきである。

3)末端隆起(周辺の変状)について

剛体が土の中を移動すると、その前面には受働土圧領域と呼ばれる領域が発生する。地すべり土塊中に設置された構造物周辺の亀裂発生プロセスについては、かつて建設省土木研究所が行った実験結果(資料-4)がある。

|

地盤の土質は概ね粘性土であるためφ=0として、土研方式により求めた受働土圧の範囲を図9-3に示した。これによる理論的な受働土圧領域は、壁体より約20m付近までと見積もられる。図9-3では壁体より約20m下方までに、その下よりやや不整形な盛り上がり部が見られる。受働土圧域としてはせいぜいこの範囲と考えられる。従って40m下方の斜面末端まで受働域が発生するとは考えられない。

|

図9-3 重圧版は受圧版の間違いでしょう。アンカーも受圧版も抑え盛土に埋まってしまうから再緊張が出来ない。そう言うところに永久アンカーを使っちゃならない。復旧工安定計算書を見ると、アンカーなしで必要安全率はクリアーしている。何のためのアンカーでしょうか。この程度のコンサルが設計しているのですよ。 |

受働域は平面方向にも発生する。土木研究所実験ではこの領域に発生する亀裂は圧縮型であり図9-2の(へ)の位置の周辺及び下方に圧縮型亀裂が発生しなければならない。一方、亀裂(イ)、(ロ)は明らかに引っ張り型でありテールアルメの押し込みでは説明出来ない。壁体直下の圧縮亀裂(ハ)はテールアルメの滑落に伴う二次的なものと考えられる。

一方、地すべりはある辷り面を境に上の土塊が滑動するもので、模式的には下図のような形態をとる。今回テールアルメ本体から下方に生じた現象はいわば下図の典型のようなものである。

|

亀裂(イ)、(ロ)は上図の引っ張り域の現象であり、末端隆起は圧縮域の現象である。

もし、被控訴人の云うように末端隆起までをテールアルメ本体の外的不安定に起因するとするなら、本体から末端までを含む大きな辷りを考えなくてはならない。しかし、その場合でも本体に入った亀裂位置(ヘ)の周辺に引っ張り亀裂が入っていなければならないが、実際の引っ張り亀裂位置とは大きく異なっている。

テールアルメ背面にも引っ張り亀裂(ニ、ホ)が入っているが、これは隅角部を囲むような形でありストリップの複合部分境界あたりを現している。つまり斜面全体の辷りを現すというより、テールアルメ隅角部の局所的な不安定化部分を現しているので、二次的な現象と見るべきであろう。

以上の点から、末端隆起はテールアルメ本体の滑落により引きずられて生じたものではなく、下部斜面の地すべりにより生じたものと判断される。

一方、控訴人は末端隆起を根拠に、先ず下部斜面が不安定化しその後テールアルメが倒壊したと主張する。この場合は前頁の図から

①引っ張り亀裂(イ)、(ロ)と末端隆起の関係を説明出来る。

②(ヘ)の周辺に亀裂が入っていない状況が説明出来る。

③テールアルメ前面の圧縮亀裂(ハ)の形成、及び背面の亀裂(ニ、ホ)が局所的に留まる理由も説明出来る。

以上のことから崩壊機構に関しては控訴人主張に合理性があると判断される。

4)砕石置き換え効果について

テールアルメより下方の斜面が先に不安定化した場合、砕石はそもそも自立性を有しないから上部工荷重により順次崩壊していくので、テールアルメ本体を保持出来ず外的安定を保つことは出来ない。

仮に本地すべりをテールアルメ本体を含むもの(亀裂状況から考え難いが)としたとき、置き換え砕石にはある程度の抵抗力付加を期待出来る。

この点を確認するために、今回各種証拠に基づいて数ケースを想定して安定解析を行った。その結果は別添「砕石置換工法効果について 安定検討書」に示したが概略次のように纏められる。

1)テールアルメ本体から斜面末端までを含む全体すべりでは、砕石置換を行っても行わなくても殆ど安全率は変化しない。地下水位が上昇した場合は、砕石置換を行っても崩壊することが十分予測される。

2)テールアルメ本体周辺の局所的な円弧すべりでは、砕石置換を行ったときのほうが安全率は大きくなるが十分なものではない。これも地下水位が急上昇した場合には危険な状態になる。

3)被控訴人は外的安定に対する必要安全率を1.5と設定している(外的安定計算書)が、砕石置換を行っても想定したあらゆるケースで安全率はこれを満足しない。

つまり、砕石置換工法は本テールアルメの安定性確保には何ら寄与していないという結論である。

5)結論

地盤条件、崩壊に至る経緯、各種証拠写真を検討した結果、本崩壊事故の原因は(1)テールアルメ直下の岩盤の谷状地形と、それに堆積した厚さ数m~10m以上に達する軟弱な崩積土を素因とし、(2)平成7年5月12日集中豪雨、同7月始めの連続降雨を誘因とする地すべりを原因として、それに引きずられる形で発生した二次的崩壊であると判断する。

(1)もともと本斜面は河岸段丘が崩壊して生じた地すべり地であった。これは各証拠からあきらかである。岩盤分布や地下水位分布から考えると、丁度テールアルメ崩壊部をとおり東北東-西南西方向に延びる断層の伏在が推定される。これが岩盤中の弱線となって過去の地すべりを引き起こしてきたとも考えられる。

(2)崩壊部直下の岩盤中には谷状地形の存在が認められ、地下水が集まりやすい条件を作るとともに、その中に厚い地すべり崩積土が堆積する。

(3)その結果5/12集中豪雨で直下の谷状部分に地下水が流入し地下水位が上昇した。この時点で地すべり兆候が現れているので地下水位は危険レベルに達していたと考えられる。下部斜面の土塊もこの影響で緩みが進行していた。この時点で一気に崩壊しなかったのは、前年の平成6年は西日本では記録的な干天続きで地下水位が十分低下していたためであろう。

テールアルメ頂部パラペットに屈曲が見られることから、地表面にも何らかの変状が発生していた筈である。その記録がないのは当事者が見逃していた可能性の方が高い。

(4)その後6月中旬降雨、ついで7月始めの連続降雨で地下水位は危険レベルを超え、先ず下部斜面が不安定化し(図9-2の引っ張り亀裂イ・ロ及び末端隆起)それに引きずられる形でテールアルメ本体が滑落した(引っ張り亀裂ニ・ホ、圧縮亀裂ハ)。

(5)この現象は仮にテールアルメ基礎を砕石で置き換えていたとしても避けられたとは考えられない。

(6)安定解析の結果、外的安定に関しては砕石置換を行っても行わなくても、安全率は殆ど変化しないことが判った。特に砕石置換を行っても、あらゆるケースで必要安全率を満足しないという結果が得られた。

しかし、事前に当斜面の地盤を調査しておけば地すべりかどうか、少なくとも崩積土が厚く堆積していることは判ったはずである。その場合、基礎対策は砕石置き換えのような安易な方法に頼らずコンクリート置き換えにするなり、また擁壁そのものを他工法に切り替える等の処置を採れたはずである。そうしておけば本件のような事故は未然に防止出来たと判断される。

|

図9-1、2、4をひとまとめにしています。一寸分かり難いですが、間隙水圧分布のピークの位置で崩壊が生じていることが判ります。 この緑の破線は、事後の写真から推定した末端隆起の位置。何故判るかというと、崩壊時期は丁度田植えが終わって稲が育っている時。稲の穂先が微妙に不連続になっていると光の反射が異なってくるので判る。 |

10、本件地すべり地にテールアルメ工法は適切か、設計は適切であったか

(鑑定)

1)もともと地すべり地であるという地盤条件、14mという壁高を考えると、常識的にはテールアルメ工法は適切とは云えず、他工法を考えるべきである。又、2)設計の手順も全てを尽くしたとは思われず欠陥設計と云わざるを得ない。

(鑑定理由)

1)地すべり地への補強土工法の適用性

地すべり地への補強土工法の適用可能性の判定法は、大まかには「マニュアル P28」のフローチャート(図10-1)に示されている。同図では明らかに「適用不可」となっている。この点は既に一審で控訴人代理人によって主張されている。

|

図10-1

しかし、これはあくまで原則論であって、現実には各地の地すべり地においても補強土工法は多用されている。先ずこの点から説明していこう。

地すべり地に於ける盛土の安定性は(1)地すべりと盛土の規模、(2)地すべりと盛土との位置関係で異なる。

(1)地すべりと盛土の規模

例えば四国地方によく見られる面積100haクラス、地すべり層厚数10mといった大規模地すべりの場合、その上に数m程度の盛土を行っても地すべり土塊内の応力は殆ど変化しない。従って、盛土基礎地盤が相応の地耐力を持っておれば、局所的な盛土では全体の地すべりの安定性に関しては何ら問題はない。つまり、こういう場合はテールアルメは特に不適切とは云えない。

一方、本件のように盛土規模に対し地すべり規模が小さい場合は、盛土荷重によって地すべり土塊内応力は少なからず変化するので安定性はかなりの程度で影響を受ける。

(2)地すべりと盛土との位置関係

小規模地すべり上に盛土を行ったとしても、あらゆるケースで不安定になるわけではない。安定性は地すべりと盛土との位置関係で異なる。下図はその例を模式的に示したものである。

|

上図で(イ)のケースは地すべり土塊の上部に盛土をするタイプである。このケースでは盛土荷重は地すべりが動こうとする方向に働くので、地すべりが休止中であっても活動を再発させたり、不安定な場合は活動を加速させたりするので、原則として避けなければならない。計画上、やむをえず盛土にしなければならないとしても、全体の安定性を確保出来る対策工を併用しなければならない。

(ロ)のケースは逆に地すべり斜面下端に盛土を行うものである。これは盛土が結果として押さえ盛土の役割を果たすので、地すべりの安定性を向上させる効果が期待出来る。しかし、背面の地すべり土塊内の地下水位は一般に高いことが多いので、これが盛土内に浸透してくると長期的には盛土自体の安定性が低下することもあるので、その点に注意する必要はある。

さて本件地すべりであるが

①本地すべりの規模は丙第10号証、丙第11号証を見るとおり、すべり面長は数10m、地すべり層厚は平均数m、最大10m程度に過ぎず大規模地すべりとは云えない。

②それに比べ本件テールアルメ盛土は最大高14mに達し、十分地すべりの安定性に影響を及ぼし得る規模である。

③盛土位置は丙第11号証を見るとおり地すべり上部にある。これは丁度、図10-2の(イ)のケースに該当する。

④従って、本件テールアルメは地すべり規模及び地すべりとの位置関係において、地すべりを不安定化させるものであり計画・工法として不適切である。

2)設計の適切性

適切な工法とは①与えられた設計条件を満足し、②安全で且つ③最も経済的な工法である。それぞれは互いに矛盾し合う。これらをどう調整し目的を実現するかが設計者の役割であり技術である。本件テールアルメの築造目的は、これまでの証人調書や設計図面を見る限り、外周道路外側面を確保するということにある。その目的さえ達成出来れば何もテールアルメにこだわることはない。これが設計の基本的な考え方である。

先ず、常識的な形での設計の手順をシミュレートしてみる。条件は飽くまで設計当初時点である。

1)外周道路外側計画位置は実施位置より約4m谷側にシフトしているので、この位置を基準に考える。

2)道路外側は直立壁であるということが設計諸条件から要求されている。

従って、本件位置も直立壁で、且つ設計・施工の連続性からテールアルメで対応するというのは当然の考えであろうと思われる。しかし、この位置では壁高は14mに及ぶことになる。まともな設計者であれば5、崩壊箇所の事前ボーリングの必要性で述べた「重要度」、「壁高」から必ず壁体計画位置でボーリングを行っている。

3)コーナー部で事前ボーリングを行えば、復旧時ボーリング結果から推測すると、計画壁体位置では少なくとも8m以上(丙第10号証)の崩積土が確認されたはずである。

4)この段階で設計者は地盤の問題、特に「地すべり」に対し問題意識をもつべきであるし、又経験のある設計者であればそうするだろう。少なくとも斜面の地盤に対し詳細調査を行う程度のセンスは必要である。自身に地すべりの経験が無ければ社内外の専門家に相談し助言を受けるべきである。

5)さてこの段階で「地すべり」であるという判定が下されたとして(専門家であれば間違い無くそういう判定を下す)、設計者には大きく次の3つの選択肢が与えられる(直立壁を前提)。

(1)地すべりを避けた形で外周道路計画を行う。

(2)地すべりと道路を分離した構造物とする。

(3)斜面安定化対策を行った上で原設計(テールアルメ)を踏襲する。

(1)地すべりを避けた形での外周道路計画を行う

これは地すべり斜面側部の岩盤が出ている安定地盤に橋脚を立て、道路はその上に張り出し形式で載せる、いわば一種の橋梁形式である。この方式では地すべりが生じても道路に何ら影響はない

(2)地すべりと道路を分離した構造物とする。

道路外側構造物を剛な構造物で対応し道路と下部斜面とを構造的に分離する。つまり、下部斜面が地すべりを生じたとして、道路そのものの安定性を確保するという方法で、これに対応する工法としては①深礎グイ+アンカー、②鋼管グイ擁壁+アンカーなどが挙げられる。

(3)斜面安定化対策を行った上で原設計(テールアルメ)を踏襲する。

斜面内に何らかの対策工を行い斜面安定化を確保した上で、テールアルメ盛土を行う。テールアルメに限らず全ての補強土工法には、地すべり抑止機能は無く、自立可能を前提としている。基礎地盤が自立不可能な場合は斜面安定化対策工を併用し、全体の安定性を確保すべきである。 本件斜面では、基礎地盤は地すべり崩積土であるから、長期的な支持力は期待し難く、何らかの対策工が必要であると結論するのが常識であろう。これは少なくともコーナー部でボーリングを行っておけば、まともな技術者であれば自明と考えられる。

対策工として具体的には

①テールアルメ外周及び下部斜面内に抑止構造物を設置する。抑止構造物としては抑止グイやグラウンドアンカーが考えられる。

②地すべり土塊内に集水井及び排水ボーリング工を実施する(地下水位低下工法)。

③これら地すべり対策工の設計には斜面内地下水位の把握が必須である。従って、本斜面内及びその周辺において数本以上のボーリングを行い、長期的な地下水位観測を行って地下水位の分布・変動状況を調査する。

本法は一見合理的に見えるが、テールアルメ基礎地盤が数mに及ぶ崩積土であることから、基礎処理工法を巡って、まともなコンサルタントでは社内的にも相当の議論が発生し、結局テールアルメは否定され別工法(例えばEPSのような軽量盛土工法)が採用される結果に終わるのではないかと思われる(仮にコンクリート置換としてもその量が常識的な設計を越えるため)。

ここで、(1)、(2)の工法はいわば自分のところさえ良ければ良い、他人の土地は関係は無いという考えに基づく。逆に(3)は隣接土地の安全を優先してその中で構造物をどうするかという考えに基づく。無論、実際にはこれ以外の様々な工法があり得る。工費的にはどれが有利であるかは一概にはいえない。少なくともコンサルタントはそれぞれについて経済比較を行い、隣接土地との関係も合わせた検討を行った上で、対策案を事業者に提案する義務はある。工費は直接的工費もあれば維持管理コストもあり、隣接地権者との信頼維持という目に見えないコストもかかってくる。問題は事業者がどれを優先するかという点に懸かってくる。

被控訴人側証人陳述その他資料を検討した限り被控訴人がそこまでの比較検討を行ったという形跡は認められない。

どう考えても本崩壊位置ではテールアルメが工法的に適切であるという結論は得られない。つまり、原設計は工法の適切性を何ら考慮しておらず、通常の設計業務で当然行われるべき手順の全てを尽くしたとは云えない。その点で欠陥設計といわざるを得ない。又、このような根拠の無い不完全な設計を容認したという点で、事業者側にも責任が無いとは云えない。少なくとも公共事業では考えられないことである。

11、復旧工事は原状回復工事か別途工事か

(鑑定)

復旧工事は全体として押さえ盛土工法であり、当初設計とは工法そのものが異なる。明らかに別途工事である。

(鑑定理由)

復旧工事は外周にテールアルメを使用しているが、全体として押さえ盛土工法と見なされる。これ自身地すべり対策工法の一つである。前面のテールアルメは、押さえ盛土を用地内に収めるための法先処理方法に過ぎず、同じ目的であれば他工法によることが出来る 原状回復工事とは、妥当な設計に基づいて施工したものの、施工後出来形に不備が生じたときに原状に回復する工事である。甲第25号証によれば、対策案として最初にコンクリート置換+テールアルメ案(壁位置2案)が現れる。既にこの段階で当初設計である砕石置換工法(被控訴人が最も強く主張する部分)が放棄されているので、被控訴人は全く新しい設計を意図していたことになる。

ついで押さえ盛土による復旧案が現れ、これについて3案比較検討が行われ最終的に押さえ盛土+テールアルメ案(あくまで押さえ盛土が主体)が採用されている。

つまり被控訴人は当初から別設計を行っているから、復旧工事は現状回復ではなく別途工事と考えることが妥当である。

公共工事の場合、施工中に事故が発生し設計をやり直して別工法に切り替えることはよくあるが、この場合工期内であれば最終的に設計書の組み替えも行われ、設計変更として精算されるので実質的には別工事として扱われる。

なお、復旧工事中のアンカー工は断面図では永久アンカーとなっているが、盛土に埋没され再緊張が出来ないこと、や完成断面の安定計算にアンカー力が含まれていないことから、実質的にはテールアルメ施工ヤードを確保するための仮設アンカーと考えられる。押さえ盛土が別工事であるため当然これも別工事である。

以上