地下水・温泉探査、地質構造調査

| 先日東京のある会社から電話があって「1500m温泉を掘ると温度が10何度と下がると云われた、本当でしょうか?」という質問。保温パイプを使えば殆ど温度は下がらないが、どう設置するかは工夫が必要。通常の鋼管を使えば楽に15度は下がる。掘削業者とよく相談しなさい」と返答。次いでに何処で掘るんだと聞くと「広島の江田島」と言う返事。思わずあんなところで温泉がでるのかなあ?とつぶやいてしまった。 何処かの誰かに、ここで掘れば出ますよ、と唆されたのだろう。1億ほどドブに捨てるつもりでやるなら別に構わないが。 (15/04/28) 昨年の暮れ近く、ある地下水コンサルからゴルフ場の地下水開発に関連して、MTと放射能探査の見積もり依頼がありました。そこで、見積もりを出してやるとそれっきり何も云ってきません。金額が合わなかったのでしょう。しかし、あの仕事はやらなくて良かったと思っています。何故なら、あの山は水は出ない。それぐらいはMTをやるまでもなく、地形図を一目見れば判ります。 但し、私の云うとおりにすれば、山の天辺で自噴泉を出すことが出来ます。そのためのMT探査なら意味はあります。 |

温泉開発で絶対に必要なことは、温度と水です。この内どちらかが欠けても温泉にはなりません。最近、東京・大阪で1000数100mの温泉掘削がマスコミを賑あわせていますが、これは技術的には全く面白みはありません。誰でも金があれば出来ます。関東平野や大阪平野の地下には新しい堆積物が数1000mはあり、地下水は豊富で温度は深さで稼げます。しかし、少し山に入るとそう簡単にはいきません。温度は深さによってある程度は稼げるとしても、問題は水のある場所を如何に上手く探し出せるかです。これを可能にするのが「地下水・温泉探査」です。これは広域地質地質構造調査と不可分の関係があります。 広域地質構造調査では、当社は次のステップを踏むことをお奨めします。

(第1ステップ)

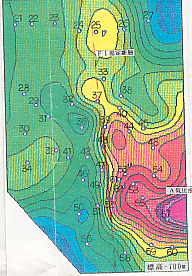

下左の図は岡山県下のある地域での空中判読結果です。数条のリニアメントが抽出されました。図の中央左の平野部に目掛けて数本のリニアメントが集中しています。平野部地下では岩盤が破砕されていることが予想されます。この地域では物理探査を行う価値があると判定されます。右の図はこれを基に平野部で計画した物理(CSA-MT)探査測点の位置です。

|

|

(第2ステップ)

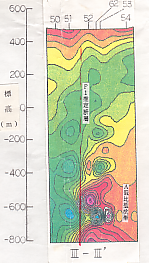

上の図の平野部とそれから南北に伸びる谷を中心とした地域にMT探査を実施しました。MT探査では、地下の様子を比抵抗分布で表します。左の図は地下1000mレベルでの比抵抗の平面分布を現したものです。南北方向に幅広い低比抵抗帯(赤色で示した)が現れています。右の図はこれを断面的に現したものです。図の右半分の深部にやはり、低比抵抗部が現れています

|

|

この図から温泉掘削地点の選定と掘削深度の設定を行います。この図から掘削適正地点は測点NO53〜66地点付近、掘削深度はおおよそ1300mと見積もられます。このように事前調査を入念に行っておけば、何の変哲もない平地に温泉掘削の有望地点が見付けられるのです。MT探査の有効性を決定するものは、探査地点の選定です。正しい探査計画を行うには事前の綿密な検討・・・地表踏査と空中写真判読・・・・が重要です。

以前、ある会社からゴルフ場水源調査のためのMT探査と放射能探査の見積もり依頼があったので、出してやるとそれっきり何も云ってこなくなりました。おそらく金額が会わなかったのでしょう。しかし、やらなくて良かったと思います。何故なら、あの山は水は出ない。それぐらいは地形図を一目見れば判ります。但し、私の云うとおりにすれば、山のテッペンで自噴泉を作ることが出来ます。そのためのMT探査なら意味はあります。

トンネルへの応用

このような図を見ると、いかにもMT探査さえやれば何でも判るように思ってしまいます。一方、MT探査をやったのだが、はっきりした構造が出てこないし、温泉を掘っても水が出てこない、だからMTは信用出来ないといった話もあります。いずれも錯覚です。失敗の原因は探査測点又はアンテナ配置計画の失敗、その前提となる地質構造把握能力が未熟だったからに他なりません。物理探査というものはその種類に関わらず、結果は事前の探査計画に左右されるのです。それを判っていない人間が次第に増えつつあることが問題でしょう。現代人はもっと”脳”をつかうべきです。

温泉は探して、掘るだけでは済みません。維持管理が重要です。維持管理上の障害としてよくあるものに次の二つがあります。

(1)スケールの沈着による給湯能力の低下

(2)レジオネラ菌の繁殖による健康障害・・・・特に循環式給湯方式の場合

これらの問題には給湯系に磁気活水器を装着することにより解決できます。詳しくは磁気活水器をご覧下さい

温泉に関する様々な知識は「温泉と地質」を参照。